观史知今——美股未来如何,通胀是关键

运转良好的市场(以及良好的投资组合结构)最基本的特征之一就是多样化。糟糕的交易每天都在发生,而当这些损失充分分散时,它们的影响是有限的。然而,有时也会出现集体失误、高度相关的失误,以及多数市场参与者同时做出的假设失误。这些就会导致衰退和市场崩溃。

由于刚刚度过了雷曼破产10周年纪念日,人们对集体失误的关注度非常高。值得一提的是,上世纪60年代末的通胀风险,则是另一个更著名的集体失误。而我们也确实也看到了当前与导致大通胀的上世纪60年代中期具有相似之处。

美联储在朝鲜战争结束后压制了通货膨胀,在短暂的通货紧缩后,通胀稳定在一个难以置信的稳定范围内——0%至2%之间。而自上世纪60年代中期开始,在人们认为通胀根本不成问题的背景下,政府做出了几项重大政策变化,却导致了被认为是不可能发生的结果。

促成大通胀的第一个因素是1964年的减税法案。

这是当时美国历史上最大的减税法案。在降低公司税率的基础上,该法案还大幅削减了20%的所得税,尤其是针对高收入家庭的所得税。预期是通过减税,来降低失业率、促进消费、增加企业投资和实现资本存量现代化的动力,从而增加税收总额。而减税确实促进了经济增长,但她也将失业率推至非常低的水平,成为战后唯一一个失业率低于4%的持续时期。

而第二个政策是如何考虑就业问题。

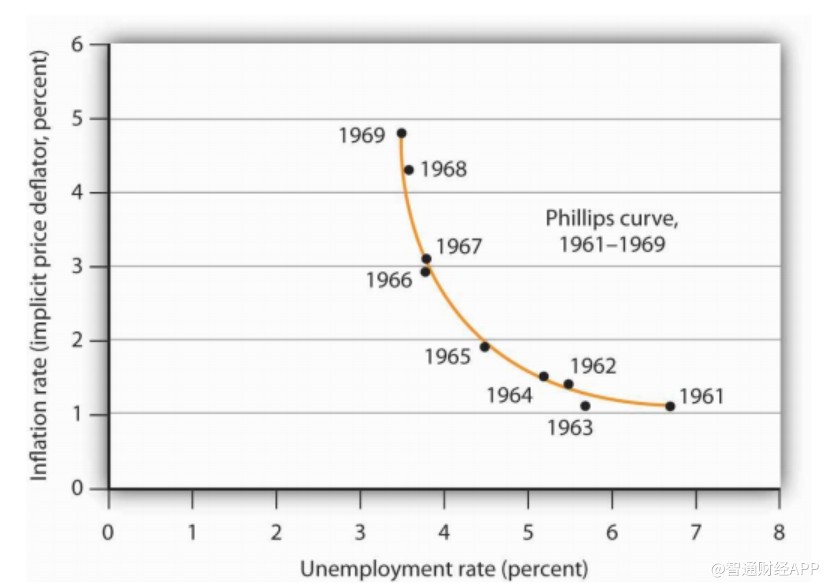

在上世纪60年代中期,人们担心文化鸿沟。美国社会评论家Michael Harrington谈到了“另一个美国”:大部分生活在农村地区的无技能美国人,有着“贫困文化”,并被上世纪50年代战后的经济繁荣抛在身后。在这种情况下,减税后失业率的下降是受欢迎的。人们认为,将失业率推至非常低的水平,将有助于把富裕的城市和郊区的财富转移至“另一个美国”。他们认为,虽然极低的失业率可能会使通胀上升,但这种增长只是适度的,而适度提高通胀和降低失业率的社会效益是可取的。当时,通胀和失业率之间的关系并未有统一的理论,所以,当通胀率开始随着失业率的降低而上升时,人们并未感到担忧。

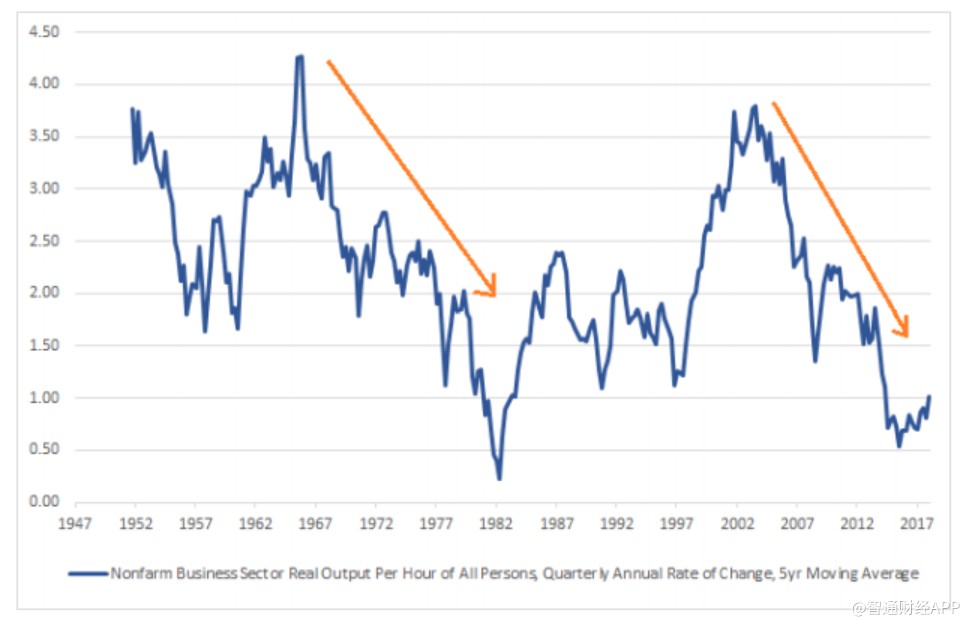

造成大通胀的第三个直接原因是,没有意识到结构性生产力大幅下降。二战和朝鲜战争的资本深化提高了生产力。然而,和平时期低得多的资本支出导致生产力增长放缓。尽管资本支出相对不足,但生产力下降基本上被排除在外。

而现在和当时一样。自2008年以来,资本投资大幅下降,导致过去几年的生产力增长非常低。技术繁荣的说法掩盖了生产力是多么低下,亦有观点认为,最近的大幅减税将把资本支出提高到崩溃前的水平。

而低企稳定的通胀时期依然令货币官员感到困惑。当代美联储对于没有一个统一的基本框架来考虑通胀持开放态度,在上世纪60年代也是如此。

对如何制定政策没有统一看法的另一个问题是,它使美联储容易受到外部压力的影响。特朗普总统针对美联储加息的批评,在近代史上或许并不常见,但在上世纪60年代却并不罕有。约翰逊总统曾批评美联储加息,甚至将当时的美联储主席带到其位于得克萨斯州的农场,向他施压。

没有一个考虑通胀的框架带来的问题是,几乎无法识别趋势转变的早期迹象,而等待解决通胀问题则可能导致更严重的通胀。从上世纪60年代末到70年代初,通胀自我强化的趋势变得十分明显。通胀的稳定性可以增强稳定性,但加速同样也会增强加速。随着通胀上升,其他因素不变,这会降低实际利率,从而刺激经济增长,造成更高的通胀率。这也是为什么固定的通胀预期对保持低通胀如此关键的部分原因,但也是为什么高投资预期一旦形成就很难抵御的原因。

上世纪60年代初,10年期美国国债收益率处于非常稳定的狭窄区间,约在4%左右。随着通胀率在这十年的后半段上升,收益率的波动性也第一次随着上升。随后收益率稳步上升,在1969年底收于8%以下。上世纪70年代,通胀持续上升,债券收益率跟着走高。10年期美债收益率最终达到略低于16%的峰值。当时美联储将联邦基金利率上调至19%,遏制住了通胀。

而当时的通胀也加剧了股市的波动性。在那10年里,股市连续刷新历史新高,但随后出现回调。1965年的市场高点之后,1966年出现了20%的非衰退性回调。紧接着,在1968年的新市场高点后,又出现了30%的回调,这在一定程度上是由于美联储的激进紧缩政策,导致了1970年的经济衰退。但当时60年代末的加息并未完全抑制通胀,导致股市遭受重创。在接下来的10年里,美联储艰难地控制通胀时,股市已萎靡不振。经通胀因素调整后,1980年初,股票价格还不到1968年峰值水平的一半。直到1993年,股市才收复了经过通胀调整后的跌幅,超过了1968年的峰值。

当前,从美联储官员到各大行分析师,都认为通胀温和,不会疯涨。我们当然有理由认为,上世纪60年代末的经历不太可能重演。但许多惊人的相似之处告诉我们,将某些事情视为不可能的,尤其当这是一种共识观念时,或许巨大的市场风险就正在眼前了。

扫码下载智通APP

扫码下载智通APP